+86-0898-65614548

最近,一位名叫哈里森·布莱克威尔的美国博主发布了一条视频,这个视频迅速引发了关于“龙象之争”的激烈讨论。在视频中,他用生动且犀利的比喻,对印度的基础设施进行了猛烈批评。他形容印度的公路像“布满坑洞的月球表面”,而电网则“不稳定得像是由仓鼠跑轮发电”。视频发布后,迅速在印度互联网引起轩然,数以万计的印度网友感到被侮辱,纷纷在网上展开激烈的辩论。

但如果我们从情绪的波动中抽离,去理性分析这一现象,背后隐藏的真相更为严峻。哈里森所揭示的,实际上只是印度面临的一小部分问题。印度在与中国竞争时的劣势,不仅仅体现在破旧的公路或陈旧的港口,它背后更是一系列根深蒂固的系统性问题,这些问题几乎深植于印度的“国情代码”中。

连被誉为“亚洲强人”的新加坡前总理李光耀,也曾直言不讳地指出,印度因其低效的官僚体制和深层次的文化缺陷,已经“浪费了数十年的发展机遇”。

哈里森视频之所以引发如此巨大的反响,是因为他精准揭示了印度制造业雄心背后的软肋:那些看似坚固的“硬件”基础设施,实则千疮百孔。

首先,印度的交通网络就显得异常薄弱。哈里森特别指出,印度的高速公路上,卡车“比蜗牛还慢”,工业区之间几乎没有现代化的交通连接。根据最新统计,2023年,印度的物流成本竟占其国内生产总值(GDP)的14%,而中国这一比例仅为8%。这额外的物流成本,严重削弱了印度制造业的国际竞争力。

接下来看港口,印度与中国的差距更加显而易见。印度最大的港口——孟买的尼赫鲁港,年吞吐量仅为500万标准箱。而中国的上海港,年吞吐量高达4700万标准箱,差距足足有九倍之大。这一差距让哈里森忍不住调侃,印度的物流系统就像是“遗留在石器时代的遗产”。

如果交通是经济的“主动脉”,那么电力就是其“心脏”。可惜的是,印度的电力系统异常脆弱。2022年,印度北部遭遇热浪,导致大规模停电,数亿民众在黑暗中度过。这种电力危机并非偶然,印度全国范围内的电力缺口常年维持在约4%左右。在能源结构上,中国的煤电装机容量已高达110万兆瓦,而印度仅为20万兆瓦,且设备普遍陈旧,远不能满足现代化工业体系的需求。

但硬件的落后,尚可通过大量投资逐步追赶。印度更致命的问题,在于其制度和文化层面的崩溃,正如李光耀所言,印度的国家体制被三个系统性“BUG”牢牢锁死。

第一个“BUG”是,一个只服务1%富人的财阀体系。与中国力求实现共同富裕不同,印度的经济体制本质上由少数财阀主导。在莫迪执政的十年里,印度的财阀地位愈发突出。乐施会的一份报告指出,印度最富有的1%人群拥有该国总财富的40%以上,而最贫困的底层群体,占据人口一半的人群,仅分享了3%的财富。

第二个“BUG”是印度官僚体制的低效与民粹政治的夹击。李光耀曾严厉批评印度的官僚体制“运作迟缓且抗拒变革”,使得问题“看似无解”。官方数据显示,在中央政府监督的1788个大型基础设施项目中,几乎一半进度滞后,且预算超支约17%。此外,民粹主义盛行的民主体制,导致政党更迭频繁,许多急需的改革因利益集团的反对而停滞不前。

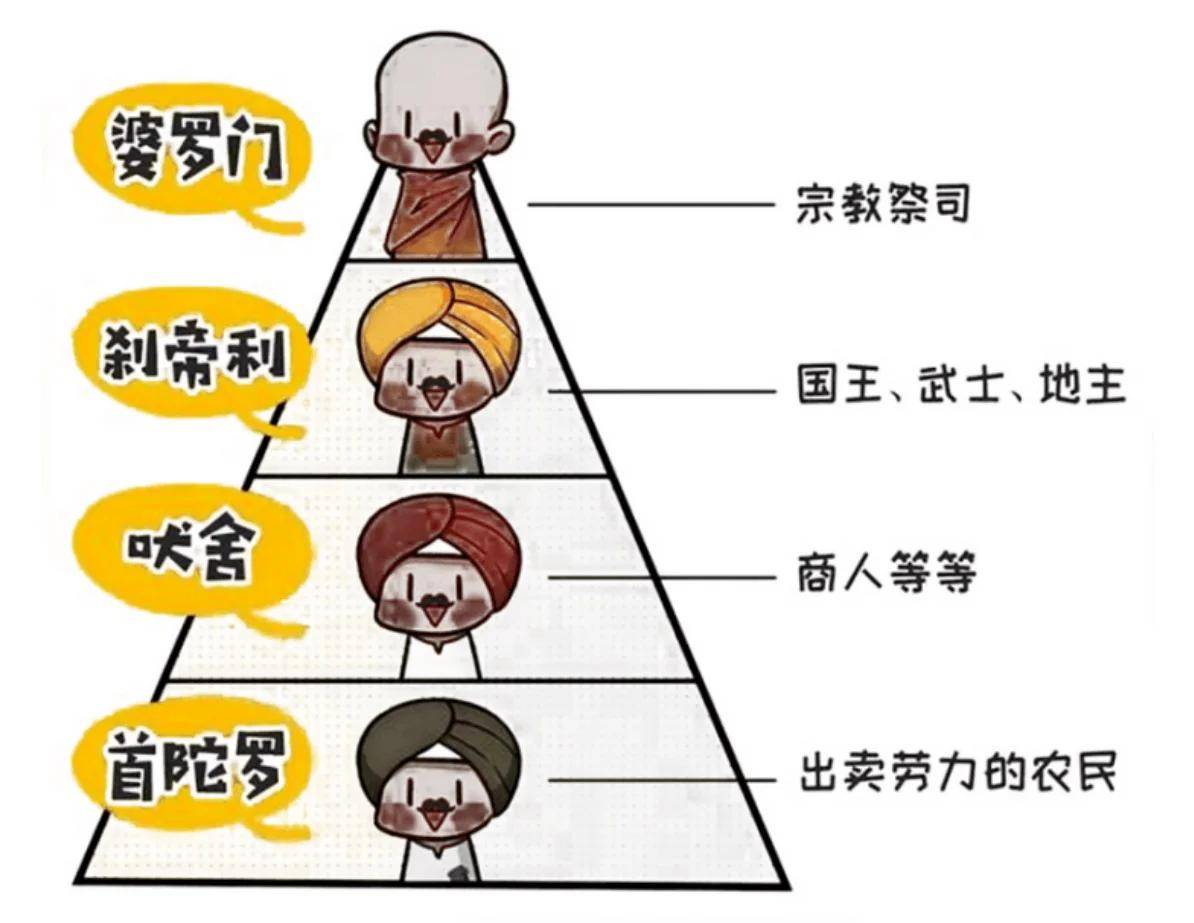

第三个“BUG”是印度“不是一个真正的国家”的文化根基。李光耀指出,在英国殖民之前,印度是由32个小国和多达330种方言组成的,至今这种文化和语言上的割裂感依然存在。更为致命的是,印度的种姓制度与现代社会精英选拔体制严重脱节,许多人的社会地位几乎由出生决定,社会流动性几乎为零。一个出生在贫困家庭的印度人,若想达到本国平均收入水平,需要经过至少七代人的努力。

面对这些困境,一些支持印度发展的声音寄希望于其“年轻的人口结构”,即所谓的“人口红利”。然而,在21世纪的今天,这张牌却可能成为一颗定时炸弹。

首先,所谓的“人口红利”并不等于“财富红利”。人口红利的实现,依赖于足够多受过良好教育的劳动力。但目前,印度25岁及以上人口中,完成中学及以上教育的比例仅为13.2%。如此低的教育水平,使得印度劳动力无法适应现代制造业的智能化和自动化需求。

其次,印度错失了“第一桶金”的机会。像中国、韩国等东亚国家,通过劳动密集型产业完成了原始积累,而印度则未能在自动化技术成熟之前把握住这一机遇。如今,随着机器人技术的进步,印度廉价劳动力的优势正在快速消失。

最后,印度面临着未富先老的挑战。尽管印度拥有庞大的年轻人口,但老龄化问题已经提前来临。2022年,65岁及以上人口已占总人口的7%。如果印度无法将年轻人口转化为足够多的税收来源,未来的养老和医疗负担将成为国家财政的沉重负担,人口优势将转化为社会危机的根源。

综上所述,印度虽然在人口、市场等方面具有潜力,但由于种种结构性和文化性问题,其未来的竞争力仍面临严峻考验。返回搜狐,查看更多