0898-08980898

七八十年前的中国,几乎每个人身上都养着一群 “不请自来的室友”—— 虱子。这些芝麻大的灰黑色小虫,白天躲在衣缝、头发根里睡大觉,晚上就爬出来 “开饭”,一口下去,皮肤立马起个红疹子,痒得人抓心挠肝。那会儿要是半夜听见谁在被窝里 “咯吱咯吱” 挠痒痒,准是虱子在 “加班”。

可如今呢?别说城里孩子,就连农村老大爷穿了一冬的棉袄缝里,都未必能找出一只虱子。这曾经让人浑身刺挠的小玩意儿,咋就悄无声息地集体失踪了?这背后藏着的,是一部中国人从 “能吃饱” 到 “讲卫生” 的生活进化史。

上世纪四五十年代,虱子绝对是 “国民级宠物”,只不过没人待见它们。农村孩子上学,头发里白花花的虱卵(俗称 “虮子”)能粘成串,下课铃一响,全班一半人都在挠头皮;妇女们凑在村口大槐树下纳鞋底,手里准捏着把篦子,边唠嗑边给孩子梳头,篦子划过头发,“噼啪” 掉一地虱卵,跟下小雨似的;就连城里工厂的工人,下班脱衣服时,也得抖落出几只乱窜的体虱。

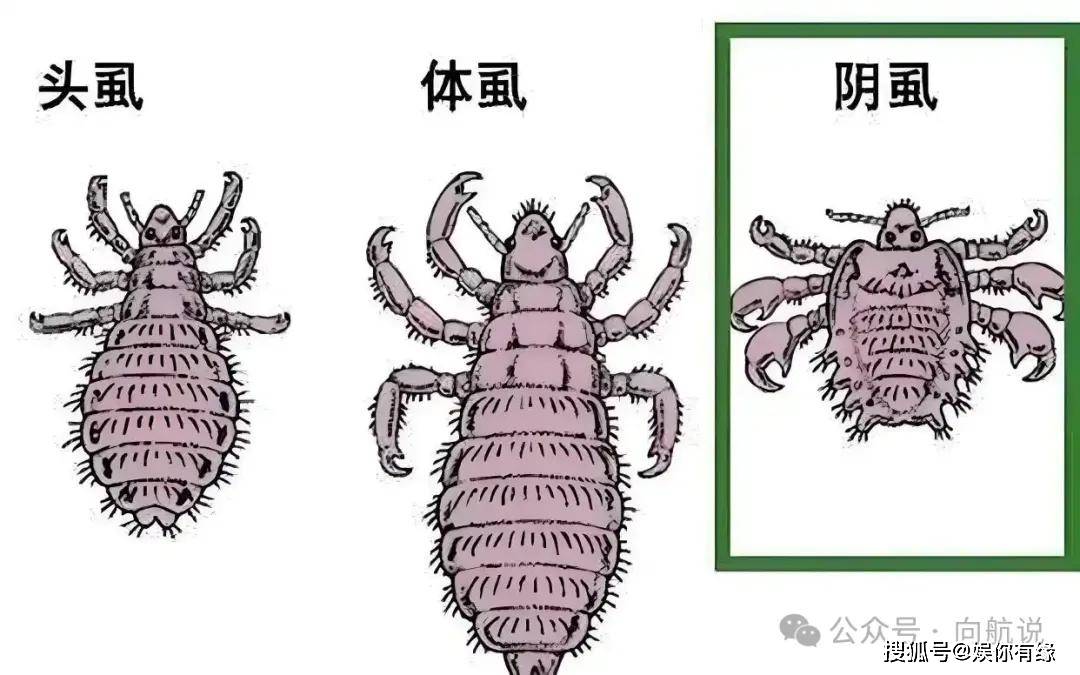

那会儿的虱子分三类,各有各的 “地盘”:头虱最狡猾,专在头皮上安家,孩子凑在一起玩闹,头碰头的瞬间就完成 “迁徙”;体虱藏在衣缝、被褥里,尤其爱钻棉袄的棉花缝,晚上趁人睡熟了就爬出来,专咬腋下、腰腹这些皮肤薄的地方;阴虱更隐蔽,靠亲密接触传播,那会儿卫生条件差,夫妻俩一人染了,全家都难逃。

这些小虫子繁殖能力强得吓人。雌虱一天能产 6-8 颗卵,卵外面裹着层胶质,牢牢粘在头发或衣服纤维上,用水冲、用手抠都弄不掉。七八天就能孵出小虱子,再过半个月就长成成虫,继续产卵。有老人回忆:“那会儿虱子多到啥程度?翻开花棉袄,缝里黑压压一片,跟撒了把芝麻似的。”

妇女们用篦子蘸煤油梳头,煤油味儿能熏晕虱子,但孩子头皮嫩,经常被熏得哇哇哭,第二天还顶着一脑袋油味上学;

冬天烧一锅开水烫衣服,烫完晾在院里,能看见虱子尸体密密麻麻粘在晾衣绳上,但棉袄里的棉花一烫就板结,穿起来硬邦邦的;

更狠的用 “六六粉”(一种剧毒农药),撒在头发里或缝进衣服,虱子是死了,人却可能头晕、呕吐,严重的还得送卫生所洗胃。有个村医回忆:“1958 年我接诊过一个老太太,为了灭虱往头发上抹六六粉,结果农药中毒,抢救了三天才缓过来。”

那会儿虱子泛滥,说到底还是因为日子太苦,卫生条件跟不上。能吃饱就不错了,谁还有功夫天天洗澡、洗衣服?

洗澡是件 “奢侈事”。农村没自来水,挑一担井水得走二里地,烧开还得烧柴火 —— 那会儿柴火金贵,做饭都不够用,哪舍得用来烧水洗澡?冬天更别提了,零下好几度,脱衣服洗澡等于找罪受,全家一两个月不洗澡是常事。身上的汗、油、泥混在一起,结成一层 “铠甲”,反倒成了虱子的 “营养膏”,吃得肥肥胖胖。

城里条件稍好,但也有限。1950 年代的北京胡同,一个大杂院几十户人,就一个公共水龙头,夏天还好,冬天水龙头冻住,想洗个脸都得凿冰。工厂的澡堂子一周开一次,工人下班排着队进去,水龙头就那么几个,往往是 “一人洗,十人等”,洗不了十分钟就得出来,根本洗不干净。

肥皂、洗衣粉是 “稀罕物”。那会儿肥皂叫 “洋胰子”,得凭票供应,普通人家一年也攒不下几块。看过《人世间》的人可能有印象,周父在外工作多年,才攒下几块肥皂带回家,当成宝贝似的分给孩子。这种肥皂去污力差,顶多能洗掉表面的泥,对付虱子卵的胶质根本没用。

1970 年代国产洗衣粉问世了,但成分单一,主要靠纯碱去污,遇水发热,洗得手脱皮,却连衣服上的油渍都搓不掉,更别说粘在纤维上的虱卵了。有老人说:“那会儿洗衣服就是‘搓板 + 力气’,使劲搓半天,晾的时候还能看见衣缝里的虱卵,白花花的跟小米粒似的。”

居住环境挤,虱子 “串门” 太方便。那会儿一家七八口人挤在一间小屋里,睡大通铺、盖两三床被是常事。草席、棉絮吸汗又藏污,只要一人身上有虱子,三天之内全家都得 “中招”。孩子更没防备,放学在村里疯跑,你穿我的鞋,我戴你的帽,虱子趁机 “搭便车”;妇女们在河边扎堆洗衣服,衣服泡在水里,虱卵顺水流到下游,别人家的衣服一泡,就成了虱子的 “新孵化器”。

那会儿的人对虱子甚至有点 “麻木” 了。有老师回忆:“1965 年我教小学,上课看见学生挠脖子,就知道他身上有虱子,但也没法说,因为班上一半孩子都这样。只能下课把他叫到办公室,用我的篦子给他梳梳。” 更有人编了顺口溜:“虱子多了不咬,账多了不愁”,把虱子当成了生活的一部分。

人和虱子的拉锯战打了几十年,真正扭转战局的,是科技进步和卫生习惯的改变。这就像一场 “剿匪战役”,一步步把虱子逼到了绝境。

第一战:学校成 “主战场”,全民动员抓虱子。上世纪 70 年代,学校把 “灭虱” 当成硬任务,每周三下午雷打不动检查头发。老师拎着篦子挨个查,谁头发里有虱卵,立马让家长带回家处理,不消灭干净不许返校。家长们被逼得想出各种招:

用白酒给孩子闷头,用毛巾裹半小时,虱子喝醉了就晕乎乎的,再用篦子一梳就下来;

抹硫磺膏,虽然味道冲,但能杀死虱子,就是孩子浑身痒得难受,晚上睡不着觉;

最彻底的是 “剃光头”,男孩全推成板寸,女孩剪到齐耳短,虱子没地方藏,直接 “下岗”。有姑娘哭着不肯剪头发,妈妈就哄:“剪短了长得更快,还不用天天挠头皮。”

那会儿家家户户都备着密齿篦子,有的人家嫌篦子齿不够密,就用棉线一根根缠在齿缝里,让缝隙更细,这样才能把虱卵刮下来。篦子用久了,齿缝里全是虱子和卵,得用针一个个挑出来,再用开水烫一遍。

第二战:化学武器登场,虱子扛不住了。1980 年代,含氯菊酯的洗发水、灭虱药膏开始普及。这种化学物质专门破坏虱子的神经系统,抹在头上按摩几分钟,冲掉后,虱子和卵都活不成。比起老一辈用的煤油、六六粉,安全多了,也不用再剃光头。

1987 年,伊维菌素药膏获批给人使用,这东西更厉害,涂在皮肤上十分钟,就能渗透进虱子体内,让它们肌肉麻痹,再也爬不动。医院还能开 “百部酊”,一种中药泡的药酒,抹在头发上杀虱,没副作用,就是味道跟中药房似的,学生上课总被同学笑 “头香太浓”。

有售货员回忆:“1985 年我们供销社进了第一批灭虱洗发水,1 块 2 一瓶,刚开始没人敢买,后来学校老师推荐,一下就卖光了,好多人排队来抢,说‘这玩意儿比煤油管用多了’。”

第三战:生活条件大升级,虱子没了 “生存土壤”。真正让虱子彻底消失的,是老百姓生活的翻天覆地的变化 —— 洗澡方便了,衣服能洗干净了,居住环境宽敞了,虱子想活都难。

1979 年,中国造出第一台燃气热水器,但那会儿价格太贵,一台要几百块,相当于普通工人半年工资,只有少数人买得起。直到 1990 年代,热水器才慢慢走进普通家庭,冬天拧开水龙头就能出热水,洗澡再也不用烧大锅水、排队等澡堂了。有家庭主妇说:“1993 年我们家安了热水器,我家孩子天天喊着要洗澡,以前一个月洗一次,现在三天洗一次,身上光溜溜的,虱子哪还有地方待?”

洗衣机和洗衣粉也立了大功。1980 年代,双缸洗衣机开始普及,虽然得手动换水,但比手洗省力多了;1990 年代,全自动洗衣机走进千家万户,连农村都能看到。更重要的是,含表面活性剂的洗衣粉取代了老式纯碱洗衣粉,这种成分能分解虱卵表面的胶质,让它们在水里泡一会儿就掉下来,再经过洗衣机的搅拌、甩干,虱子和卵根本活不成。

居住环境也变了。土炕换成了木板床,草席换成了床单被罩,还能经常拆下来洗;大杂院、大通铺慢慢消失,一家人住得宽敞了,虱子 “串门” 的机会少了;村里通了自来水,家家有了卫生间,夏天冲凉、冬天泡澡都方便,身上干净了,虱子自然就没了。

虱子的集体失踪,表面看是卫生条件好了,其实是中国人生活水平从 “温饱线” 迈向 “品质线” 的缩影。

上世纪 50 年代,国家刚解放,老百姓最大的愿望是 “吃饱饭”,谁也没心思琢磨 “身上有没有虱子”。那会儿农村忙工分,城里忙生产,能把肚子填饱就不错了,洗澡、洗衣服都是 “闲事儿”。

1978 年后,日子慢慢好起来。改革开放让物资丰富了,肥皂、洗衣粉不再凭票供应;工厂效益好了,工人工资涨了,能买得起热水器、洗衣机了;农村实行包产到户,农民有了闲钱,也开始讲究起来。

1980 年代,“讲卫生” 成了新风尚。学校贴满了 “勤洗澡、勤换衣” 的标语,村里广播天天喊 “灭四害(老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂),包括虱子”;卫生所的大夫挨家挨户教怎么用灭虱药,怎么正确洗衣服;连结婚彩礼里,都开始出现 “洗衣机、热水器” 这样的 “大件”,代表着 “讲卫生、过好日子” 的愿望。

2003 年 “非典” 之后,国家更重视公共卫生,从 “治病” 转向 “防病”。社区定期消毒,学校教孩子们 “七步洗手法”,超市里除菌洗衣液、沐浴露摆满货架,连农村小卖部都能买到灭虱喷雾。虱子这种靠 “脏环境” 生存的虫子,彻底没了活路。

有人类学家说:“虱子的消失,比任何统计数据都更能说明中国人生活的进步。从‘能忍受虱子’到‘容不下一只虱子’,背后是尊严感的提升。”

欧美国家因为人毛发旺盛,头虱偶尔还会在学校爆发,尤其是小学生扎堆的地方,美国每年有 1200 万孩子被头虱困扰。中国也有零星案例:2018 年,某幼儿园发现几个孩子头上有头虱,调查后发现,是因为几个孩子共用一顶帽子,加上家长没及时给孩子洗头;2021 年,有流浪汉收容所定期检查,发现个别流浪者身上有体虱,工作人员会给他们换衣服、洗澡,再用灭虱药处理。

专家说,虱子没彻底灭绝,但再也不可能回到 “人人身上有” 的时代了。因为它们的生存条件被彻底破坏了:现在人洗澡勤,衣服换得勤,居住环境干净,虱子就算偶尔 “冒头”,也很快会被消灭。

现在的孩子,大多只在爷爷奶奶的故事里听过虱子。有小学生在作文里写:“爷爷说他小时候身上有虱子,我问虱子是啥?爷爷说,是再也见不到的‘老朋友’,还是不见了好。”

七八十年前,虱子是生活的一部分,让人烦却又躲不开;如今,它们成了历史的注脚,提醒着我们曾经的艰难。

从用煤油熏虱子,到用化学洗发水轻松灭虱;从一周洗一次澡,到天天能热水淋浴;从一家人挤在土炕,到家家户户有独立卫生间 —— 虱子的集体失踪,其实是中国人生活水平提高的 “隐形勋章”。

那些曾经 “噼啪” 掉虱卵的篦子,早就被扔进了杂物堆,蒙上了厚厚的灰。偶尔翻出来,老一辈人会叹口气:“这玩意儿,见证了咱从苦日子里熬出来的年月啊。”

日子越过越干净,身上再也不痒痒了,这大概就是最实在的幸福吧。返回搜狐,查看更多